Sala VIII – Lavoro e Arnesi Domestici

Entriamo nella Sala 8, dedicata al Lavoro e Arnesi Domestici. Una vetrina che ci porta indietro nel tempo, mostrandoci gli strumenti e gli oggetti che hanno reso possibile la vita quotidiana in passato.

Iniziamo con le bilance, strumenti di misura essenziali. C’è la bilancia per il sale, con un piatto aperto per scaricarlo sulla carta da pacco, e quella per la farina, con una grossa ciotola di legno, quella generica a piano rotondo, e molte altre, grandi e piccole, ognuna con il suo uso specifico.

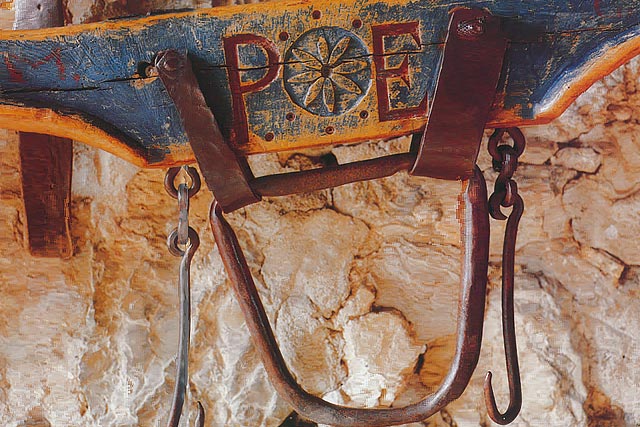

Guardate le stadere poste a terra nella vetrina, utilizzate per pesare legna, sacchi di farina, fieno e fieno. Una in particolare, la più preziosa, è conservata nella sua custodia di legno, a testimoniare l’importanza che si dava a questi strumenti in passato. Recipienti per misurare cereali e farine, chiamati stari, completano questa sezione, mostrando come le misurazioni erano diverse rispetto al sistema attuale.

Ora spostiamo lo sguardo sul barile con pestello, un attrezzo tipico delle valli per fare le castagne peste. Che delizia dovevano essere, soprattutto per i bambini, queste castagne pestate e sbriciolate!

Nelle zone montane intorno al paese, c’erano boschi di castagni rigogliosi, in particolare nella valle di Poscante, dove ancora si producono i biligòcc o castagne affumicate, con fuoco e fumo, anche in torri alte 6 o 7 metri. Le castagne cotte in questo modo venivano infilate in una corda e diventavano una collana, e i venditori le presentavano come un ornamento alle fiere e alle feste dei paesi della valle.

Nella stessa vetrina, sopra alcuni arnesi che servivano nelle cantine, é appeso un otre: una pelle di pecora rovesciata e opportunamente conciata e chiusa, che serviva a trasportare liquidi, soprattutto vino.

E ora, passiamo ai pastori, figure ancora presenti nelle parti alte della nostra valle. Vivevano con il gregge nei pascoli alpini, trovavano riparo nelle baite, in una bisaccia portavano tutto il necessario per bere, nutrirsi e ripararsi dalle intemperie. Il suo aiutante inseparabile era il cane da pastore bergamasco, un compagno fedele, che lo aiutava a guidare le pecore lungo i pascoli.

Il pastore era anche il medico delle sue bestie, portava con sé i rimedi per i vari mali, disinfettanti, unguenti, vaccini per i morsi delle vipere. E anche il coltello a varie teste per fare incisioni e salassi.

Tutte le bestie avevano un collare di legno, piccolo o grande, e una campanella, che segnalava la loro presenza e permetteva al cane o al pastore la ricerca quando si disperdevano lontane dal pascolo.

Accadeva a volte che lungo i cammini dei pascoli nascesse qualche pecorina. Il pastore allora la collocava in una bisaccia doppia, fatta di tela di sacco, e la portava sulla spalla: così i nuovi nati potevano seguire il gregge.

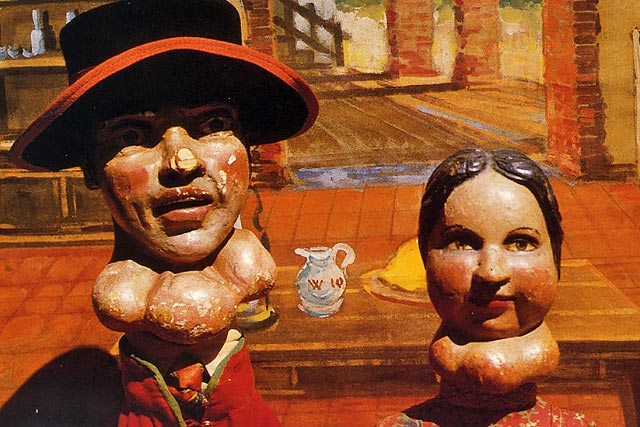

Sui tre ripiani in alto, si trovano le lampade dei minatori, gli arnesi dello spazzacamino, più sotto gli attrezzi di un personaggio il cui lavoro è oggi diventato raro, sono gli attrezzi per fare il selciato: in tutti i paesi le strade principali erano selciate con ciottoli rotondi di fiume; sopra un fondo di terra e sabbia, il selciatore (risoli) ordinava i ciottoli uno accanto all’altro: molte volte col gioco dei colori faceva dei disegni geometrici, oppure date e scritte.

Più in basso, una forma per fare e tegole, poi il secchio, la cazzuola, il filo a piombo per realizzare muri di pietra squadrata o di mattoni, rossi e forti. Un curioso nome è stato attribuito in passalo alla pala per mescolare la calce alla sabbia: ol ligos che significa pigro, per richiamare il movimento della pala lento e ripetitivo.

L’ultima parte della vetrina è dedicata agli oggetti domestici, specialmente usati intorno al camino, che era il centro dell’abitazione rurale.

Il camino era il luogo di raduno della comunità familiare per preparare i cibi, per scaldarsi, per aspettare la notte. Potete vedere le catene regolabili del camino (dette soste), alle quali si appendevano i diversi tipi di pentole, il paiolo, la pentola, il pentolino del latte. Per mantenere vivo il fuoco occorrevano gli alari, molle e palette. Intorno al camino erano appesi anche i tostacaffé, cilindrici e rotondi, i sostegni per far girare lo spiedo a mano, i sostegni per padelle e le graticole a tre piedi per abbrustolire le carni e le salsicce. Anche i ferri da stiro un tempo erano scaldati al fuoco; poi furono trasformati per contenere brace rossa e mantenersi caldi.

Continuando il nostro viaggio nella sala, vediamo gli arnesi dei boscaioli: asce, scuri, roncole e slitte robuste per trasportare il legname. Il falegname utilizzava il legno preparato dalle segherie per creare oggetti vari, e nel museo, possiamo vedere esposti molti pezzi lavorati con un antico tornio.

Le pialle e gli attrezzi del falegname ci mostrano come il legno veniva trasformato in mobili, porte e finestre, creando l’arredamento e gli utensili essenziali per la vita quotidiana.

In questa sala, gli oggetti raccontano storie di lavoro, abilità e ingegno che hanno caratterizzato la vita in passato.

Le Sale del Museo

SALA VIII

Lavoro e arnesi domestici

Visite

Visite

Prenotazione Visite

Scopri gli orari di apertura del Museo e come prenotare visite guidate per gruppi.

Il Museo è accessibile alle persone con disabilità.

Visita Virtuale

Scopri le sale del Museo della Valle, immergiti nella storia, guarda gli oggetti che hanno accompagnato l’uomo nella sua vita di un tempo.

Puoi muoverti “virtualmente” nelle sale, ingrandire ed osservare i dettagli degli oggetti esposti pregustando una futura visita.