Sala VI – Gli zoccoli, il ciabattino e la caccia

Ora entriamo nella Sala 6, un luogo affascinante che ci parla di arti antiche e tradizioni. Immergetevi nella scoperta delle curiose attrezzature per la fabbricazione degli zoccoli.

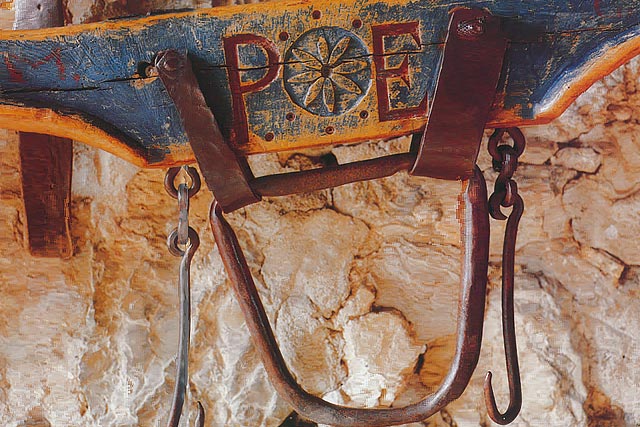

Immaginatevi la “cavra“, una macchina dove l’uomo seduto, con l’ausilio dei piedi e di due fermi verticali, poteva scolpire un ceppo di legno utilizzando coltelli taglienti manovrati a due mani. Questa era la vecchia fabbrica delle scarpe, che non solo forniva zoccoli ma poteva anche creare manici per vanghe, zappe e scope.

Gli zoccoli venivano completati da una semplice fascia di cuoio nell’estate o coperti per più della metà in inverno, venivano aggiunti chiodi (i famosi “brochète”) per camminare su sentieri ghiacciati. Ogni famiglia possedeva una di queste macchine, e il lavoro degli uomini nei mesi invernali era spesso dedicato a questa attività.

All’angolo a destra della finestra, osservate gli strumenti del ciabattino (o “scarpuh”). Il suo banco, il modo in cui si siede e lavora, gli attrezzi per tagliare, battere, chiodare, sono ancora testimonianza di un mestiere che non è completamente tramontato. La sua bottega, un tempo raduno della comunità per chiacchiere e scambi di parole, è ora persa ma non dimenticata.

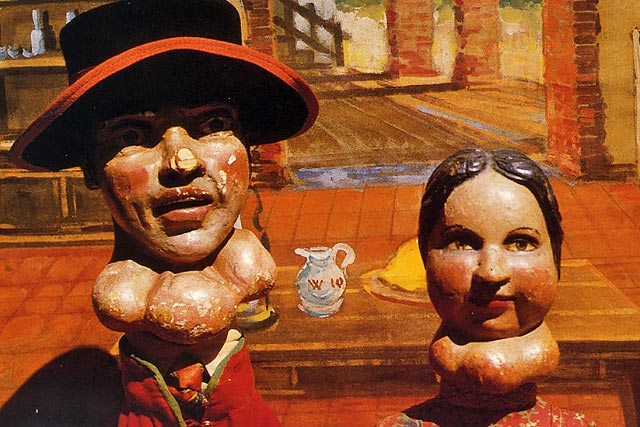

Il tavolo rosso, la piccola tramoggia a vite, i larghi coltelli a muro, il piccolo imbuto e gli utensili vari nell’angolo a sinistra della finestra, sono dedicati alla macellazione del maiale (“capa òl porcél”). Questo corredo apparteneva agli ultimi operatori itineranti, che andavano da una casa all’altra, sulle montagne e fuori dai paesi.

L’uccisione del maiale era un rituale e una festa, svolta all’inizio dell’inverno. Dopo essere stato scottato con acqua calda e liberato dalle setole, il maiale veniva sospeso e squartato. Le budella venivano utilizzate per insaccare la carne triturata, dando vita a salami, salsicce e altri prodotti. L’intera famiglia partecipava, e alla fine della giornata tutti si riunivano per una festa con frattaglie, polenta e carne cotta alla brace.

Nell’angolo con la rete, le gabbie e le tagliole, c’è un ricordo dell’uccellagione, una pratica tanto cara ai bergamaschi. Polenta e uccelli, un piatto tipico della regione. Ma l’uccellagione è diversa dalla caccia col fucile; è un antico espediente, un’insidia tesa dall’uomo per catturare gli uccelli. Ròccoli e bressanelle, pergolati intorno a gruppi di alberi, sono il palcoscenico di questa pratica che risale al XVI secolo. L’uccellatore, dall’alto del suo casello, utilizza fischietti che imitano il canto di vari uccelli per attirarli nella rete.

È un mondo affascinante, ma anche controverso, in cui l’ingegno umano si scontra con la natura. L’uccellagione può sembrare oggi intollerabile, ma ci ricorda le antiche arti e tradizioni legate alla vita nelle montagne bergamasche.

Le XII Sale del Museo

SALA VI

Zoccoli, ciabattino e caccia

Visite

Visite

Prenotazione Visite

Scopri gli orari di apertura del Museo e come prenotare visite guidate per gruppi.

Il Museo è accessibile alle persone con disabilità.

Visita Virtuale

Scopri le sale del Museo della Valle, immergiti nella storia, guarda gli oggetti che hanno accompagnato l’uomo nella sua vita di un tempo.

Puoi muoverti “virtualmente” nelle sale, ingrandire ed osservare i dettagli degli oggetti esposti pregustando una futura visita.