Sala I – La fucina del fabbro

Eccoci nella Sala I, dove ci immergiamo nell’affascinante mondo della fucina del fabbro. Immagina un tempo in cui lavorare il ferro era considerato come un potere divino. Il fabbro, considerato quasi un mago, era un artigiano ispirato a perfezionare la creazione. Al lavoro in antri bui e fumosi, il fabbro creava innumerevoli oggetti, attrezzi e strumenti aiutavano a rendere più semplice e migliore la vita delle persone.

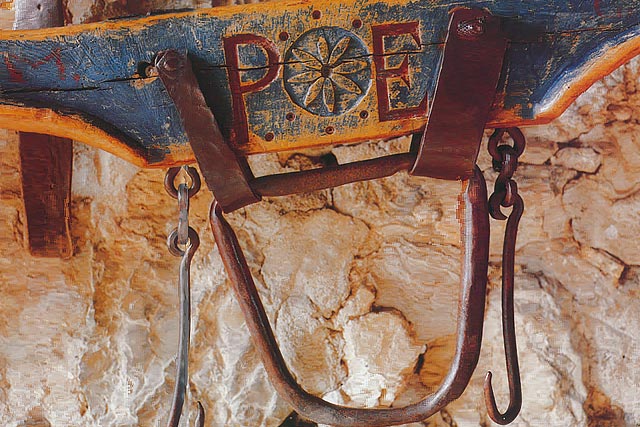

Il fabbro faceva danzare il martello sull’incudine, usando il fuoco per rendere il metallo plasmabile e il mantice per alimentare le fiamme. Nella sala troverai incudini, martelli, pinze e tenaglie da una parte, e ferri lavorati, serraglie, inferriate, croci e altri oggetti dall’altra.

Il ferro non era solo un materiale da lavorare, ma un elemento con il quale creare eccellenti opere d’arte.

Nel XIII secolo, iniziò a diffondersi l’uso della ruota mossa dall’acqua per diversi tipi di lavorazioni, rivoluzionando anche la lavorazione del ferro. I magli, azionati dalla forza dell’acqua, aiutavano a plasmare pale, vanghe, scuri e picconi con sapiente precisione.

Le miniere di ferro un tempo presenti nelle valli bergamasche, come a Serina, fornivano la materia prima a artigiani chiamati ciodaroi, che avevano il compito di fabbricare chiodi con un’incudine speciale e ai maniscalchi, detti feracaai, che avevano il compito di ferrare i cavalli. Ogni cinquanta o sessanta giorni era necessario ferrare il cavallo, per poter conservare lo zoccolo, e il maniscalco forgiava i ferri da cavallo, senza che mai uno fosse uguale all’altro. Protetto da un grembiule di cuoio spesso, detto bigarola, lavorava in ginocchio: puliva il piede e l’unghia del cavallo, la limava, adattava il ferro allo zoccolo e lo inchiodava.

Il maniscalco aveva la sua bottega lungo le strade principali, così come ora si trovano i distributori di benzina e le officine di riparazioni per le automobili. Era un lavoro non facile che richiedeva grande esperienza e fatica e in qualche caso anche molto coraggio.

La sala ospita numerosi altri oggetti affascinanti come serrande, catenacci, chiavi, croci e doccioni, graticole, spiedi, rampinere (che servivano per recuperare i secchi caduti nel fondo dei pozzi) e i sostegni per le tavole di legno che formavano i letti.

Oltre al ferro, altri metalli come il rame avevano grande importanza: veniva utilizzato per realizzare secchi per l’acqua e i paioli della polenta. Il processo di lavorazione del paiolo era una vera arte: grazie al fondo spesso e ai fianchi sottili, si manteneva a lungo il calore del fuoco e si garantiva una lunga durata al paiolo stesso.

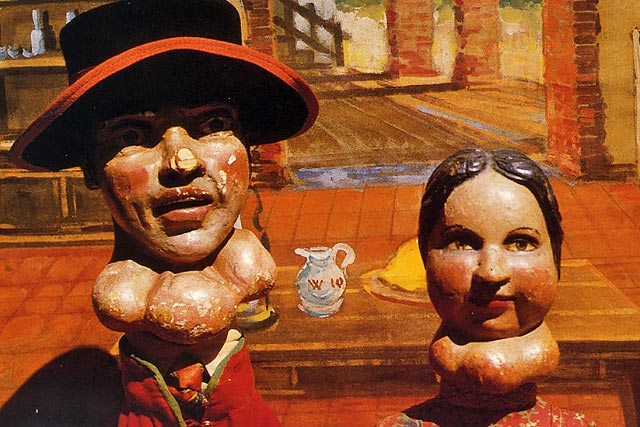

Salendo le scale e arrivando al primo piano, troverai oggetti personali che hanno fatto parte della vita quotidiana delle persone della valle. Dalle fasa di braghe (le due reti di cotone appese ai lati della vetrina che sono le cinture dei pantaloni) ai bastoni lavorati a mano con pazienza dai contadini.

La pelle che vedi con accanto qualche moneta era una pelle di gatto conciata e rovesciata e veniva usata come portafoglio: da qui deriva la frase “et sconditt la peli de gatt” quando si aveva paura dei ladri. Il mazzo di piccoli coltelli appesi era usato per la chirurgia contadina, i coltelli a serramanico erano strumenti essenziali per molti usi, mentre erano armi proibite i temibili tirapugni, con i quali si poteva anche uccidere una persona.

Infine, il fazzoletto rosso con l’anello, la decorazione tipica dei mercanti di bestiame e mandriani, chiude questa affascinante esplorazione della fucina del fabbro e dei suoi legami con la vita quotidiana passata.

Le Sale del Museo

SALA I

La fucina del fabbro

Visite

Visite

Prenotazione Visite

Scopri gli orari di apertura del Museo e come prenotare visite guidate per gruppi.

Il Museo è accessibile alle persone con disabilità.

Visita Virtuale

Scopri le sale del Museo della Valle, immergiti nella storia, guarda gli oggetti che hanno accompagnato l’uomo nella sua vita di un tempo.

Puoi muoverti “virtualmente” nelle sale, ingrandire ed osservare i dettagli degli oggetti esposti pregustando una futura visita.