Sala X – Telai, burattini, lumi e lanterne

La sala si snoda tra l’antica arte della tessitura: appena entrati si nota subito un piccolo telaio per la tessitura di fasce per neonato con alcuni arcolai e sulla pedana di centro è esposto un esemplare di telaio antico, completamente manuale, con tutti gli accessori e appesi alla parete una serie di pettini.

Unendo paralleli fili di lana e intrecciando, da destra a sinistra e viceversa, un altro filato, si ottiene un tessuto resistente. Entriamo così nel fantastico mondo della filatura, dove la rocca era la protagonista. Le filatrici tenevano gli astucci sotto l’ascella e, con maestria, torcevano fibre di lana creando il primo filo. Nel XIV secolo, il filatoio o molinello ha rivoluzionato il sistema, semplificando la produzione e permettendo di lavare, sgrassare e tingere i fili. Da qui nascono i matasse, i rocchetti e infine l’ordito.

L’arte tessile coinvolgeva non solo la lana delle pecore, ma anche il lino, coltivato e lavorato dalle famiglie stesse. Immagina il processo, dalla semina alla raccolta, al lavaggio e alla filatura, tutto fatto dalle abili mani delle donne.

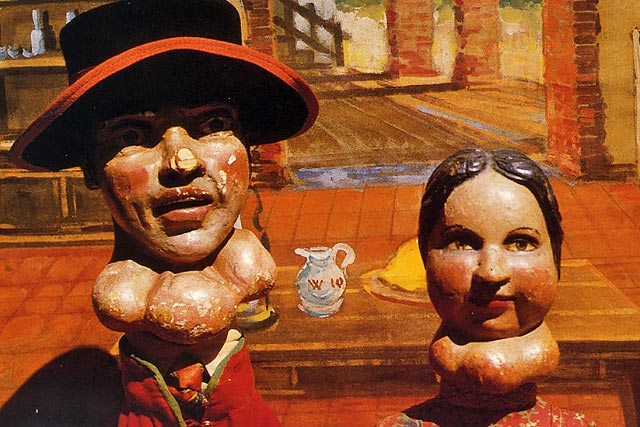

I Burattini

E ora scopriamo il mondo dei burattini, o come si chiamano qui, i “gioppini“. Gioppino, con i suoi tre gozzi e il temibile bastone, era la celebre maschera bergamasca. Oltre alle maschere venete (Arlecchino, Brighella) a quelle emiliane (Sandrone), c’erano i personaggi che servivano all’intreccio: re, regine, fanti e soldati, dame e cavalieri, bevitori buffoni, donne innamorate. Questi burattini erano veri e propri spettacoli ambulanti, con drammi e commedie per tutte le età. Le baracche mobili si installavano ovunque, e qui a Zogno, sotto il portico di “la strecia di asegn” (l’andito esiste ancora, ripulito e illuminato, ma senza più la baracca dei gioppini), vivevano le avventure più straordinarie. Le maschere, le storie, le risate facevano parte di questo emozionante divertimento.

I lumi e le lanterne

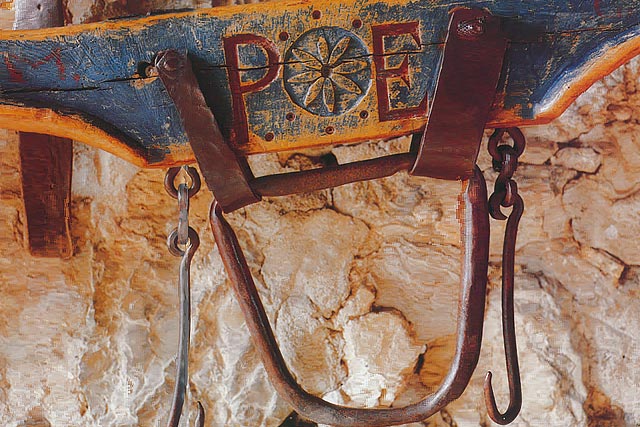

Nella vetrina possiamo osservare attrezzi e strumenti utilizzati per illuminare: dalla torcia di legno alle candele, dalle lampade ad olio alle moderne lampadine elettriche. Gli artigiani con lamine di rame o ferro, creavano vaschette con stoppino da appendere alle case per illuminare l’oscurità della notte. Questi lumi, vecchi ma affascinanti, sono il collegamento tra il passato e il presente, soprattutto quando un temporale interrompe l’energia elettrica.

L’ultima pedana della sala è quella degli orologi, che provengono da una frazione di Zogno, Miragolo, famosa per gli ingranaggi interni. Alla parete c’è un esemplare di orologio di campanile. Gli orologi vennero esportati dalla Valle Brembana fino a Venezia e nacque una vera e propria ditta denominata “Opus Miraguli”, che significa lavoro di Miragolo. Accanto alla porta dell’ascensore si può aprire l’ingranaggio e vedere la firma dell’azienda stessa.

All’ingresso del Museo ci sono due pendoli, uno a muro e uno in cassa di legno, ancora funzionanti che meritano di essere visti.

Le Sale del Museo

Visite

Visite

Prenotazione Visite

Scopri gli orari di apertura del Museo e come prenotare visite guidate per gruppi.

Il Museo è accessibile alle persone con disabilità.

Visita Virtuale

Scopri le sale del Museo della Valle, immergiti nella storia, guarda gli oggetti che hanno accompagnato l’uomo nella sua vita di un tempo.

Puoi muoverti “virtualmente” nelle sale, ingrandire ed osservare i dettagli degli oggetti esposti pregustando una futura visita.